Flywheel:基于Kotlin的模块化APM框架

—- A Modularization Designed APM Framework using Kotlin

1. introduction

1.1. 解决的问题

客户端线上性能监控是客户端开发中的一大难题,业内有许多专注于提供应用性能监控的企业,也有一些企业公布过自己的监控方案,但目前始终没有一个成熟的开源方案。Flywheel致力于提供一个完善的开源线上性能监测解决方案。

1.2. 优势

-

高度可定制化:为了满足不同业务的定制化需求,Flywheel设计遵循了可插拔原则,用户可根据需求编译,安装,配置,使用对应的模块。并且对于每个独立模块的采集策略,数据处理策略,上传策略,我们都尽可能地开放了可扩展的接口。

-

支持各种性能问题的检测:App的性能问题大致包括崩溃、UI卡顿或者ANR、网络请求错误或超时、流量消耗大、耗电量异常、磁盘IO异常这几类。针对每一类问题,Flywheel提供了对应的监测模块,目前已经支持的模块有:

- 卡顿与ANR监控:FBlock

- 崩溃监控:FCrash

- IO监控:FIO

- 网络监控:FNet

- 内存泄露检测:FMemory

- 实时监控:FMonitor

- 日志收集:FLog

-

Flywheel提供了更细致、智能化的堆栈聚类方案。

1.3. 总体框架

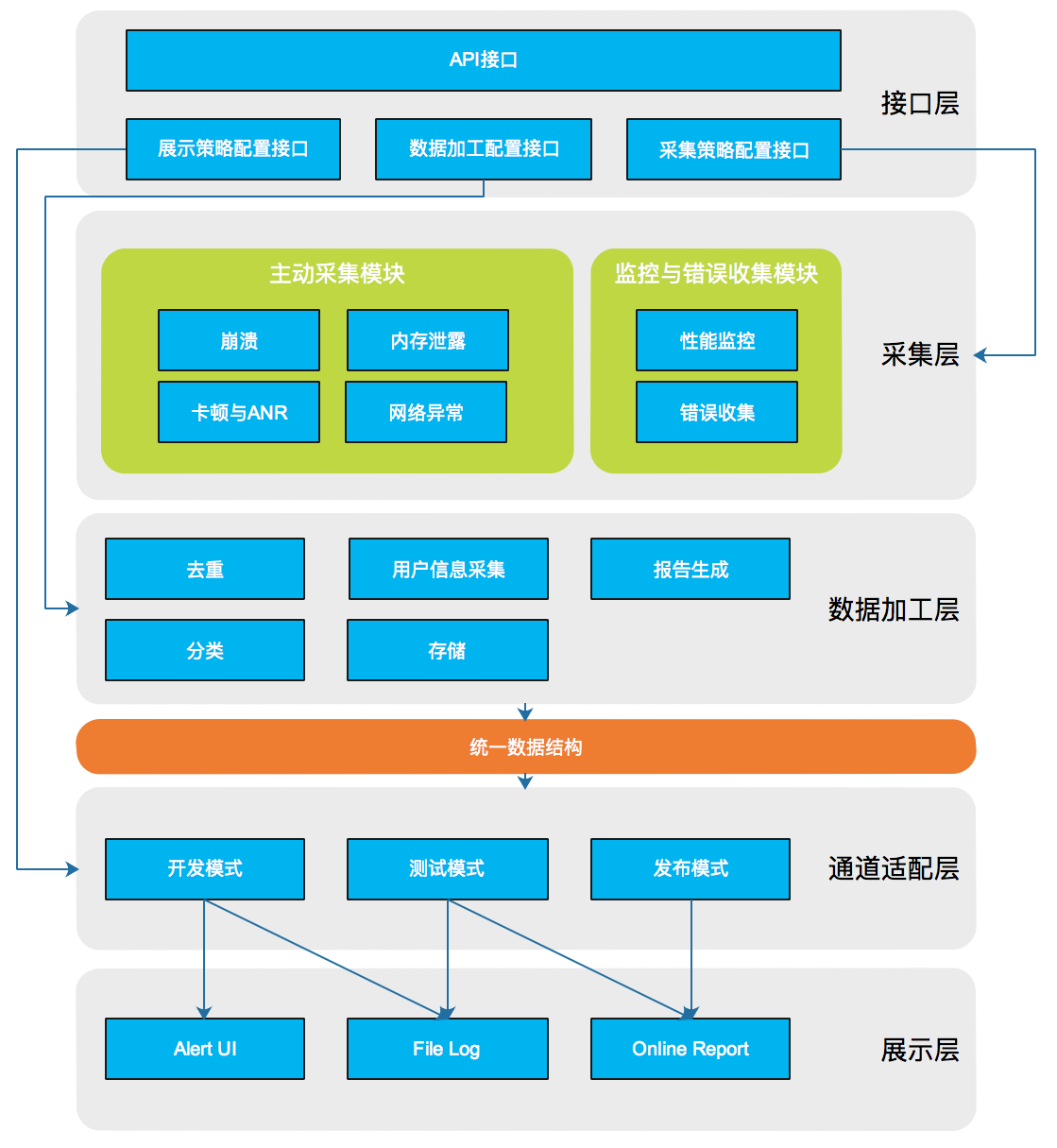

Flywheel的架构如下图所示,总共分为五层。

第一层为接口层,提供模块API调用,以及三类策略的配置接口。其中采集策略决定了模块如何进行采集,比如采集阈值、唤醒间隔等,数据加工策略决定了采集到数据后如何进行加工处理,比如去重、分类、过滤等,展示策略则决定了不同模式下如何展示给开发者。

第二层为采集层,采集层囊括了目前Flywheel所支持的功能模块,主要分为两部分,一部分是主动采集模块,包括崩溃收集、UI卡顿与ANR检测、内存泄露检测、网络与流量异常检测,这些模块可以主动发现异常问题,并且无需侵入代码、性能消耗低;另一部分是监控与错误收集模块,监控模块需要长时间占用线程,性能消耗高,错误收集模块是提供给用户记录自定义问题的接口,需要侵入代码。对于每一种采集模块,可以通过采集策略配置接口配置独立的采集策略,也可以使用预置的策略。

第三层为数据加工层,该层负责对采集完的数据进行进一步加工,例如崩溃信息去重、卡顿分类、异常流量过滤、性能报告生成等等。同样的,每种模块都可以配置自己的数据处理责任链。

第四层是通道适配层,用于根据不同的产品模式适配对应的展示逻辑,通道适配层可以帮助开发者更加灵活的决定数据如何被展现,同时也隔离了数据与UI的耦合。

第五层是展示层,展示层提供了不同的数据展示方式,并且可以组合使用。目前Flywheel内置三种展示方式,分别是Alert UI,File Log, Online Report。

这种分层设计的一个主要考量是我们希望Flywheel中的每一种策略,每一个模块都是可配置可扩展的。最终目标是Flywheel可以做到极致的灵活性,对于不同的业务需求实现完全自定义的监控方案。

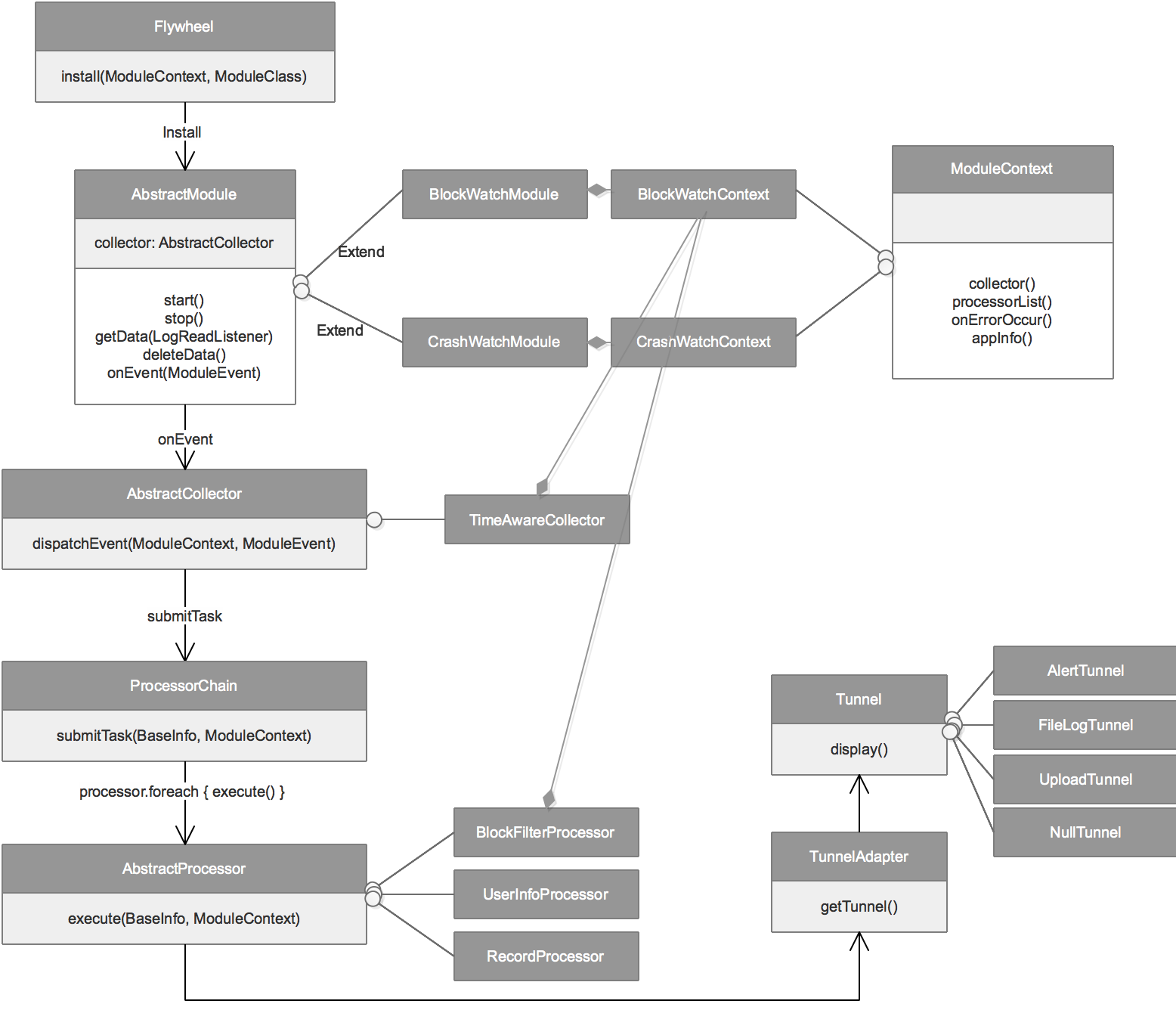

Flywheel框架与执行流程如下图所示:

1.4. 数据加工责任链

Flywheel的数据加工层采用责任链模式,每个模块都可以配置一个或多个加工策略,这些加工策略有先后处理顺序,同时每个策略还会决定后续的策略是否要执行。

1.5. 通道适配与展示

目前Flywheel支持三种通道模式:开发模式、测试模式、发布模式,以及三种展示方式:警告视图、文件记录、日志上传。开发者可以添加自己的通道模式与展示方式,并进行匹配。比如增加灰度模式以上传更详细的日志。

2. FBlock

目前业界的线上卡顿检测方案有四种:

- 利用

handler.setLogPrinter()监控主线程dispatchMessage执行时长。(BlockCanary) - 使用

DaemonThread每隔一定时间唤醒并往主线程 post 一个任务,如果这个任务在下一次唤醒时没有执行,说明主线程发生了卡顿。(WatchDog) - 编译期插桩在所有方法前后打点,统计方法耗时。(Wechat)

- 利用

Choreographer回调机制统计两次 vsync 间的耗时。(QQ)

目前几种方案各有利弊:

- 第一种方案无法实现对OnTouch事件中的卡顿进行检测(touch事件的处理在

MessageQueue.next()函数中,而非dispatchMessage()函数中,LogPrinter的执行是在dispatchMessage()前后,因此对touch事件无能为力)。此外第一种方案的检测依赖于主线程最终能够执行完dispatchMessage(),因此对于真正的ANR也无法检测。 - 第二种方案在检测全面性上优于前者,但是也存在两个问题,一是需要一个额外的长期存在的线程,相对来说更耗资源,二是这种方案只能检测到发生了卡顿,无法得知这个卡顿持续了多久。

- 第三种方案只能针对重点函数进行插桩,否则会导致代码量剧增,影响正常使用性能

- 第四种方案存在和第一种方案类似的无法检测到真正的ANR的情况(第二次vsync可能直到用户杀死进程也没有到来),并且vsync信号十分频繁,容易增加性能负担。

FBlock在第二种方案基础上进行了完善,使其能够粗略的评估卡顿时间的长短(事实上,卡顿持续时间并没有很高的精度要求)。

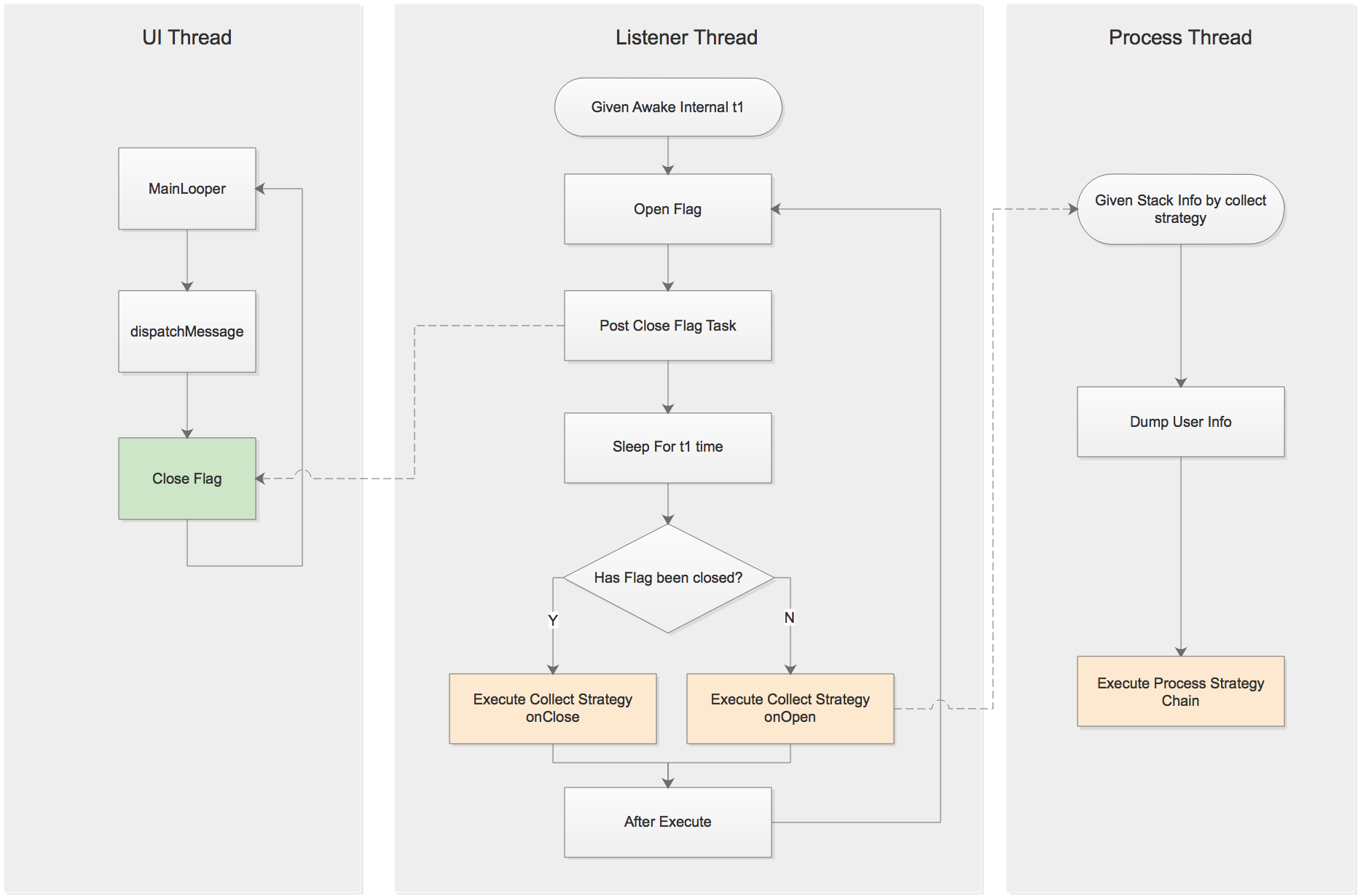

FBlock检测卡顿的流程图如下:

除了上述的策略以外,FBlock还预置了如下几种策略,供扩展:

-

去重策略:

卡顿信息的堆栈和崩溃信息的堆栈有一个比较大的区别:针对同一个卡顿它的堆栈信息可能不一定相同。考虑如下代码,这段代码的卡顿最内层堆栈可能是第三行,也可能是第五行,但是本质上他们是同一个问题。此外,某些卡顿可能是系统API调用引起,此时我们只想关注我们的项目的调用代码,不想关注系统内部的执行。因此简单的使用堆栈的hashcode进行去重不太合适。

public void block() { for (int i=0;i<100000;i++) { int x = 1000/i; for (int j=0;j<1000000;j++) { int y = 1000/j; } } }Flywheel提供了一种更细致的去重策略,首先选取堆栈信息中含应用自身包名的调用栈,同时会设置一个过滤类名单,这个名单里包含了一些基础库操作,如果这些调用栈里的最内层堆栈的类在过滤名单中,则也去除。最后将剩下堆栈信息进行hashcode,作为这次卡顿的唯一标识。

-

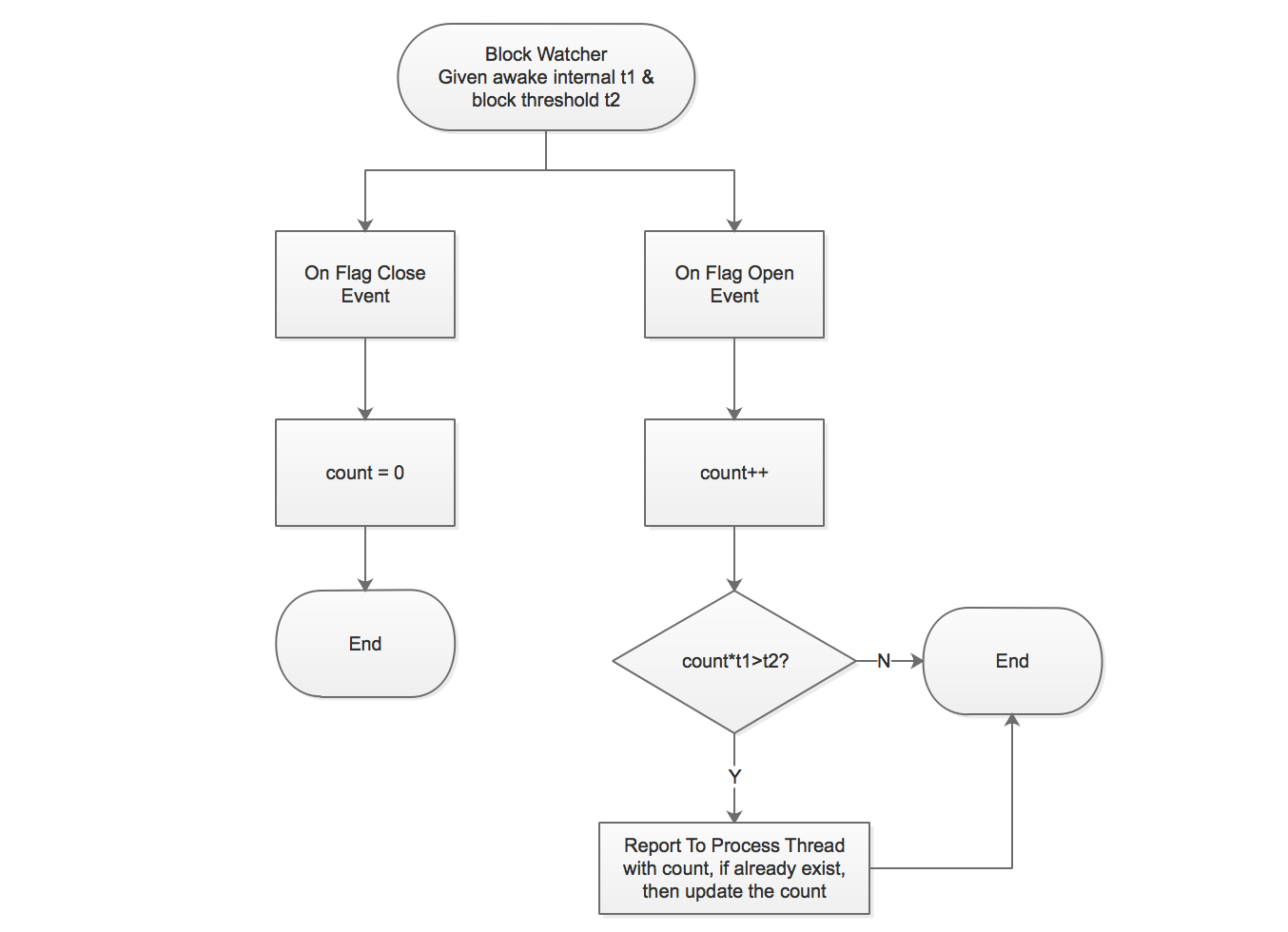

采集策略+分类策略:

如上文所提,通过

DaemonThread的方案无法得知卡顿持续了多久,Flywheel提供了一种策略来解决这个问题:多次唤醒+次数记录。策略的大致流程图如下:

通过这种策略,我们可以将卡顿划分各个时长区间,比如1-2秒,2-3秒,3-5秒,5秒以上,这种分类可以帮助我们更好的确定问题的严重性与优先级。

此外,对于同一个卡顿,可能每次的卡顿时间都不太一样,客户端可以记录下所有的卡顿时间,上传到服务器端后做进一步分类。

3. FCrash

3.1. java崩溃

FCrash中java层崩溃捕获通过Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler接口完成

3.2. native

3.3. 去重策略

4. FIO

Flywheel集成了LeakCanary内存泄露检测功能。LeakWatcher是对LeakCanary的进一步封装,功能上没有本质改变。

5. FNet

ExceptionCollector是向用户提供的异常信息或者自定义日志信息收集接口。开发者可以将Catch住的异常信息通过这个接口提交到Flywheel,以享受到后续的去重、分类、过滤、存储等统一处理流程。